FSRS 算法的间隔太大?试试用 Random Reschedule 插件调整间隔

2025 / 3 / 30

自从 Anki 更新到 FSRS 算法 后,关于间隔过大的抱怨从未断过,尤其是初始学习的间隔。通过降低“期望的记忆保留率”倒是可以缩短间隔,但结果和原来的 SM2 算法又没太大区别了,因此很容易陷入两种极端。

从今年年初开始,我把日常复习重新设计为 三段复习法 后, 我就开始在早晨复习昨日新增笔记、在晚上复习今日到期的笔记,这样有非常多的好处:从整体上减轻了连续复习的干扰,而干扰是导致遗忘的主要原因之一;早上只复习新增笔记,既为当天继续学习新知识巩固了前置知识,又避免了放在一起复习很多很久后大脑疲劳;晚上复习到期的笔记,可以利用起睡眠的信息加工作用,投入更少、收获更多,真正实现了高效复习;最重要的是,经过一夜以后再复习新增的笔记时,就很容易准确判断出哪些笔记记得、哪些忘了,从而设置有针对性的下次复习间隔,而以往复习新增笔记都是记完立刻就复习,这样很难判断出区别,几乎都只能选 Good、Good 两次后使用统一的间隔。 就像我在上一篇 延迟复习 里说的,虽然这样有很多好处,但还要结合自身情况进行选择。

由于把新增笔记放到了早晨复习,FSRS 算法的大间隔不适应新笔记的问题尤为突出,于是我下定决心开发了这款 Random Reschedule 插件。

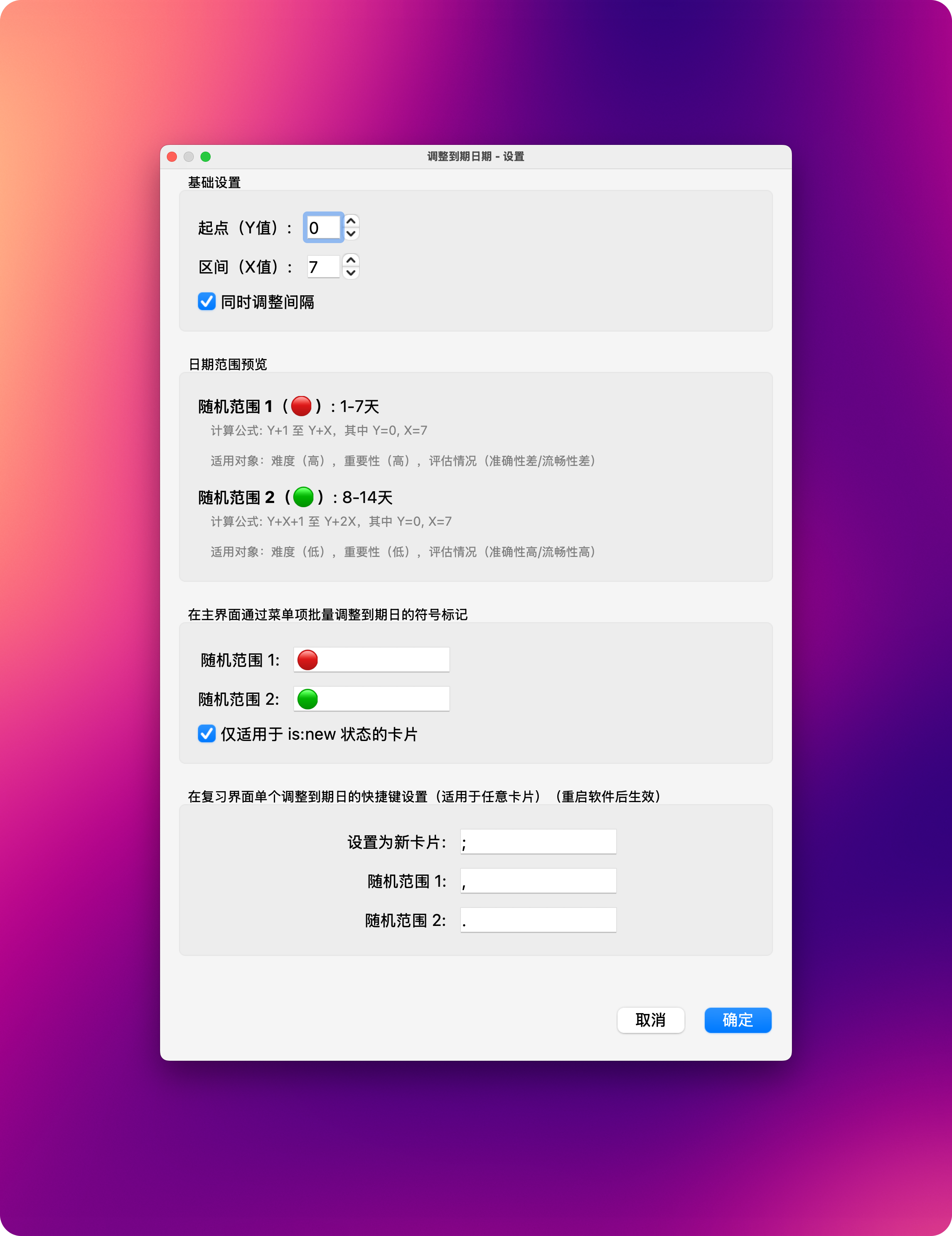

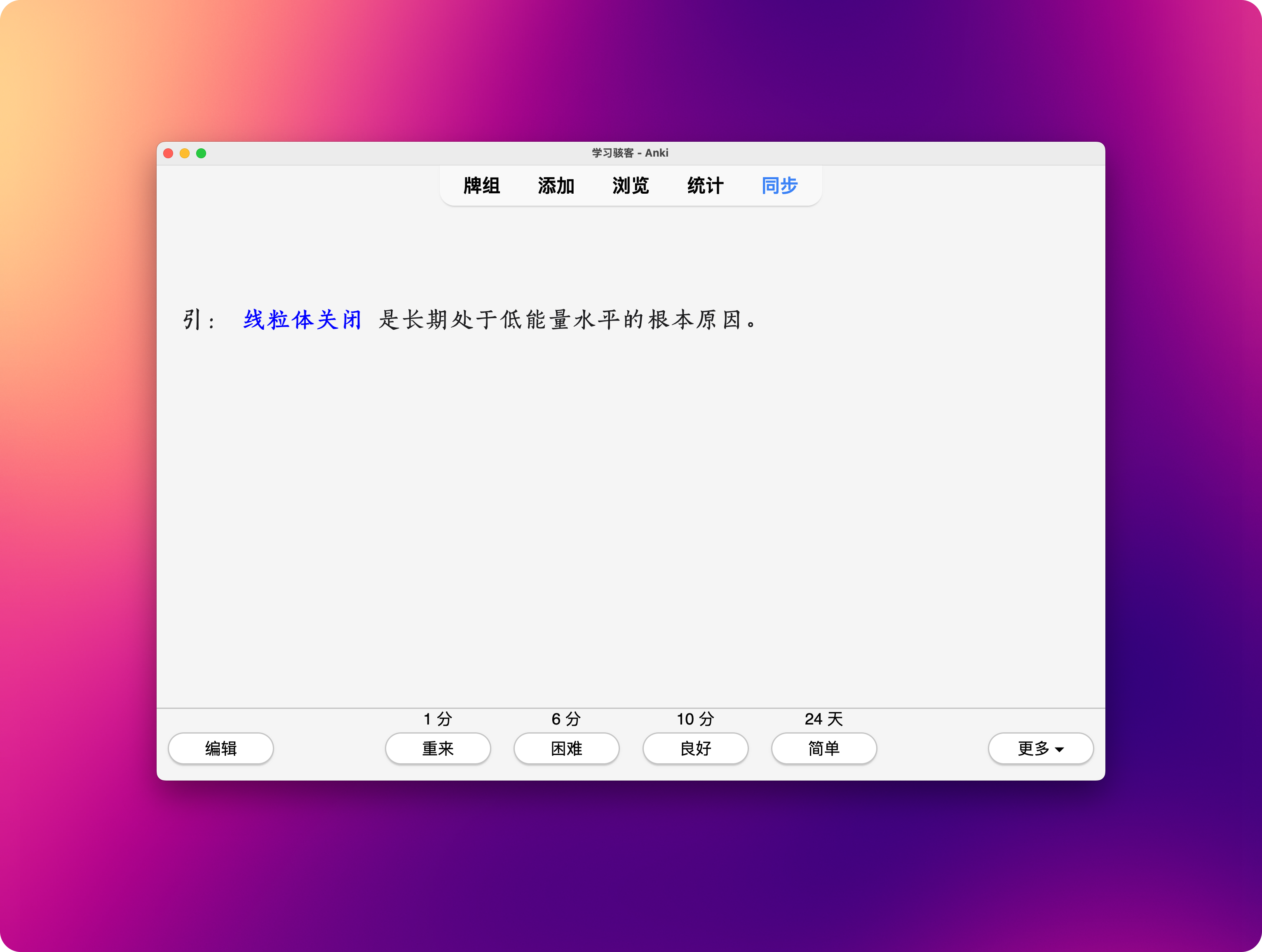

默认情况下,我们在复习时根据卡片的难度、重要性、评估情况,自己将卡片大致分成两类,按下逗号键即可将第一类卡片的到期日随机分配到范围 1 中的某一天,按下句号键即可将第二类卡片的到期日随机分配到范围 2 中的某一天。

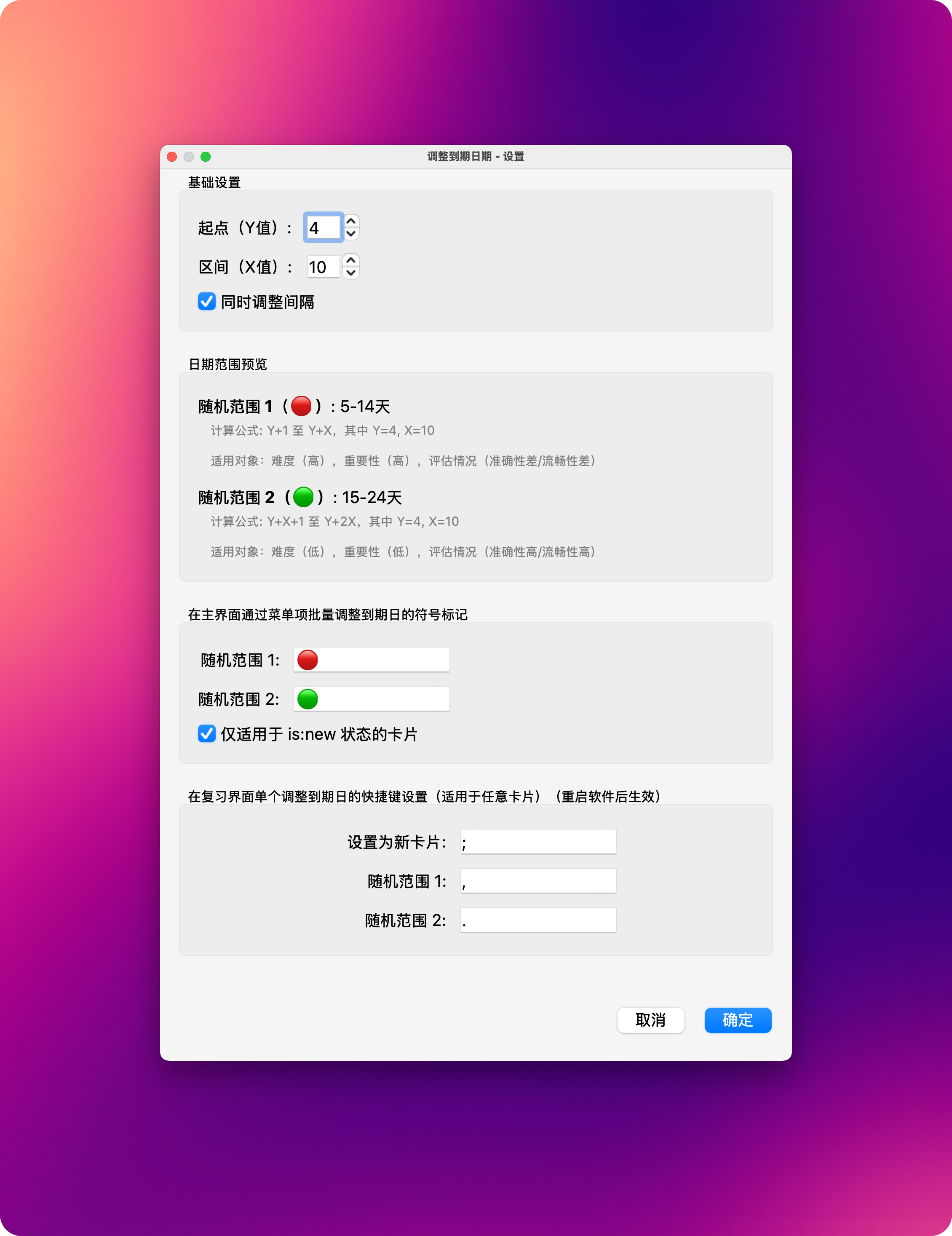

根据自己的 FSRS 算法对应的初始间隔,我们还可以自定义设置。

以上图为例,假设我的初始间隔的众数为 24 天,那就可以设置起点为 4 天、区间为 10 天,于是就得到了 5-14 和 15-24 两个随机区间。终点和 FSRS 算法的初始间隔相衔接,起点取决于内容本身的难度,如果内容较简单或者自己较熟悉,可以从几天之后再开始下次复习,反之就允许从次日开始。

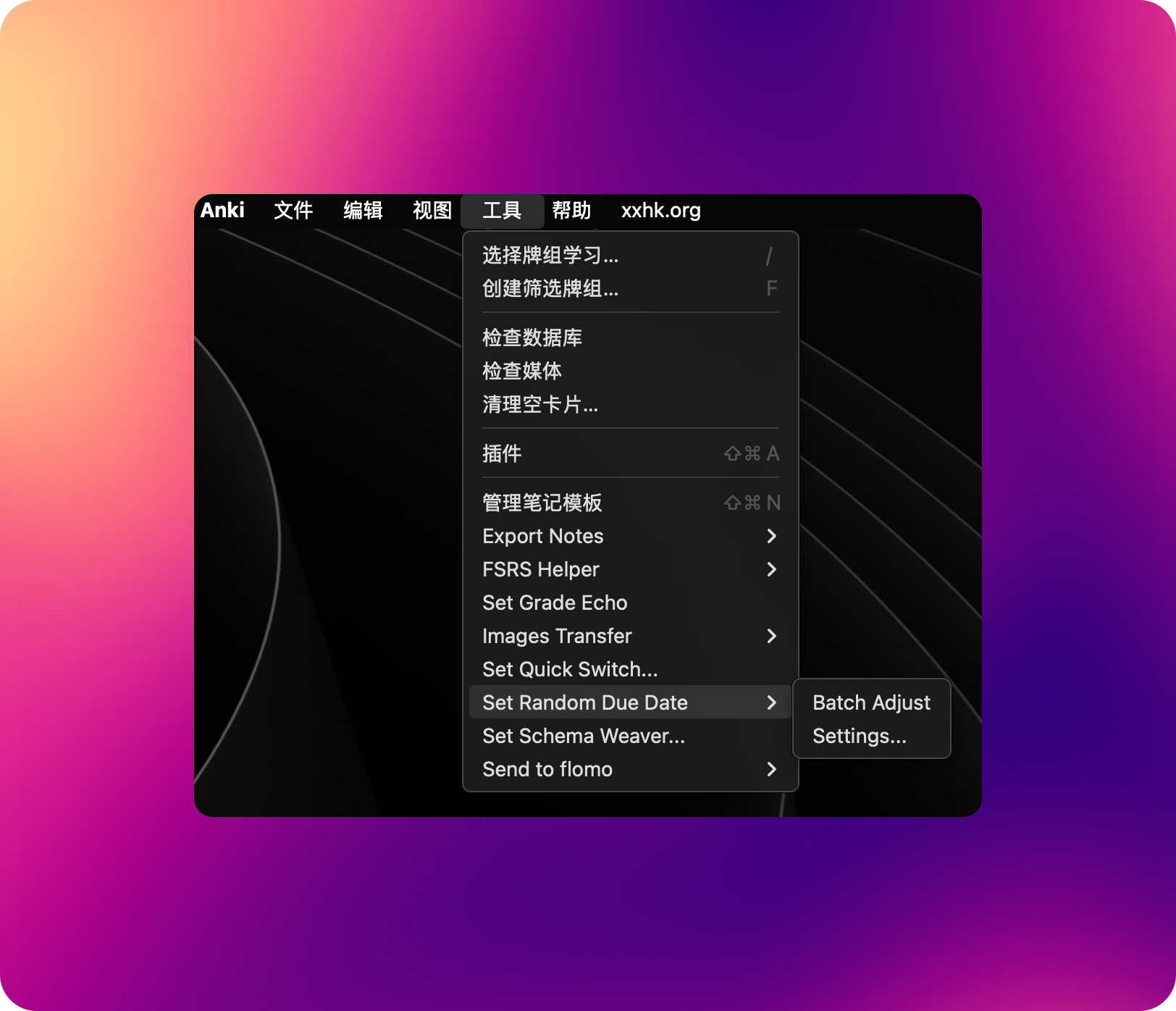

以上说的都是在复习界面、针对当前笔记的单个操作,也可以在记笔记时添加符号标记(支持自定义),然后在菜单项里选择“Batch Adjust”(批量调整)按钮,一键将所有含标记的笔记随机分配到两个区间里。需要注意的是,为了防止“误伤”其他笔记,默认情况下“仅适用于 is:new 状态的新卡片”(可更改)。以微信输入法为例,打“红点”就能输入🔴,打“绿点”就能输入🟢,为避免误伤其他笔记,建议用专属的 Emoji 作为标记符号。被分配更晚到期、更大间隔的笔记的后期间隔也会更大,科学减负的价值不言而喻。

就我个人经验来看,单个调整和批量调整两种方式至少可以减少 50% 的初始复习的次数,减轻复习负担的效果非常显著。以单个调整为例,就像前面所说的,由于推迟复习后的判断能避免“能力错觉”,所以可以大胆选择熟悉程度,在次日复习新增笔记时,很多时候我只需要看一眼卡片正面,就可以直接按下逗号(记住了但困难)或句号快捷键(记住了且简单),省去了再点击查看答案和选择“良好”后再复习一遍的流程。

除了减少了不必要的复习次数,随机分配还避免了相关笔记集中到期的相互提示、避免了同一天笔记集中到期的复习压力。刚开始我还担心跳过“良好”对应的连续第二次复习、推迟到几天甚至是十几天后再复习会不会导致遗忘,但经过几个月的实践后我发现这种担心完全没必要。因为我的笔记都是深入思考后用自己的话记录的(加工深),推迟到次日再复习新增笔记的处理方式避免了能力错觉(评估准),并且随机分配之前也是我对笔记难易程度进行判断后的分类操作(针对性强)。

我们都知道间隔效应(Spaced Effect),即更大的间隔会比更短的、频繁的间隔带来的记忆更持久,这是 Anki 软件的两个基本科学原理之一(另一个是主动回忆),我连续使用 Anki 十余年也一直受益于此,但直到近几个月通过当前插件扩大了初始间隔后,我才再一次感受到适当推迟复习对改善记忆的益处 —— 复习次数更少,但记忆效果更好。更多理论与软件的结合见文末课程。