通过“延迟练习”减少学习技能时的困难

2025 / 3 / 28

近期,我开始学习动画软件。由于毫无基础,接触某些概念和功能时,往往要耗费大量时间。然而,今日的一次练习经历,着实令我大为震惊。

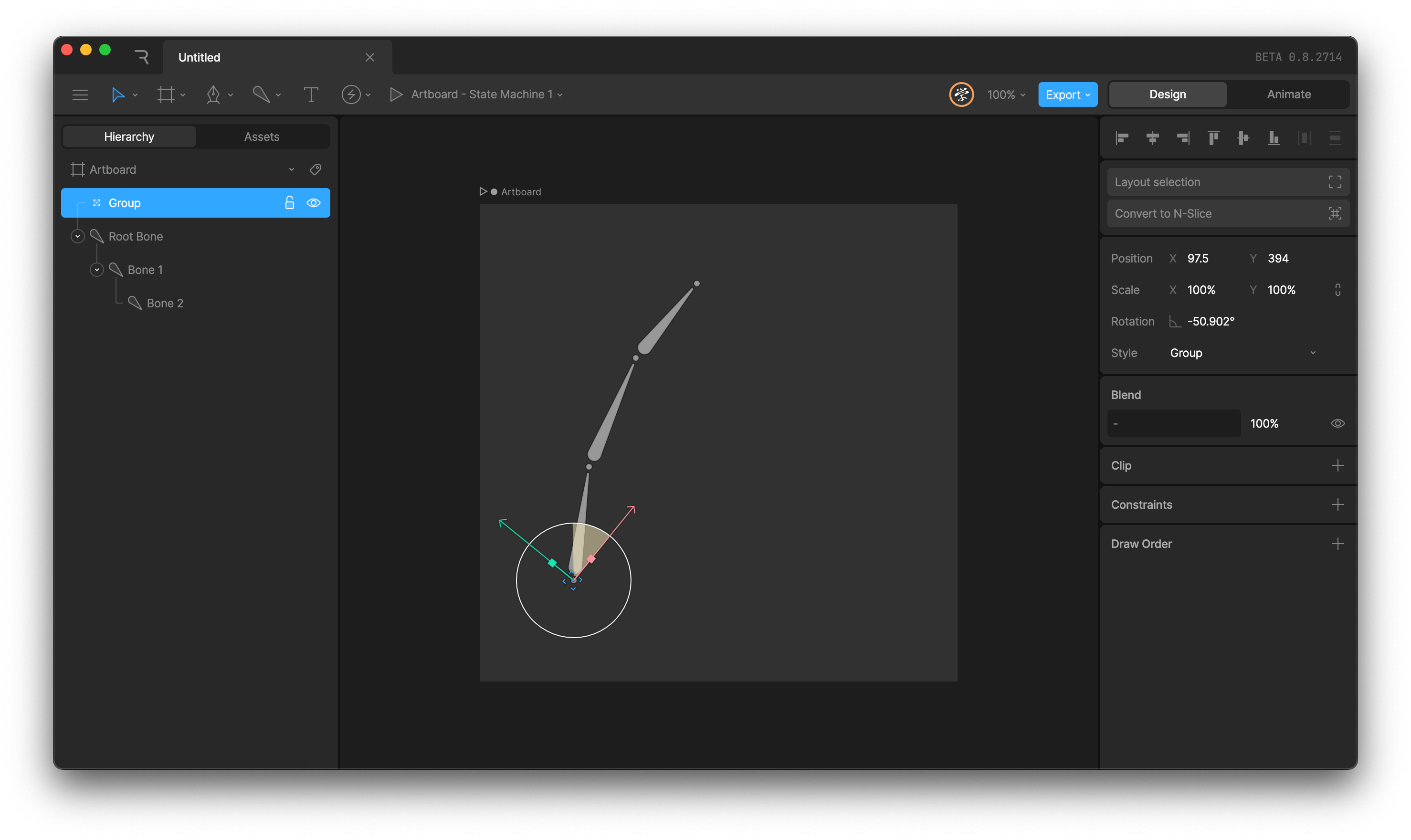

下图所示的有机弯曲动画,涉及骨骼与绑定相关知识。初次学习这些概念,我花费了半小时;首次成功完成练习,也磕磕绊绊地用了十多分钟。随后,我将当时的思考记录下来并加以复习。但几天之后的今天,当我再次进行练习时,竟在十几秒内就顺利完成。

其实,这是我早有分享之意的学习方法。此前,一则因慵懒懈怠,二则缺乏切实证据,故而耽搁至今。对一些同学而言,这或许是常见之事,但我希望通过本文,为同学们揭示其中缘由。

依据诺瓦克(Joseph Novak)的思维训练原则“隐性思维显性化,显性思维自动化,高效思维工具化”,只要将当时的理解记录下来(显性化)并持续进行间隔复习(自动化),就能使实践(工具化)变得高效。心理学上有经典的象棋新手与专家研究,结果表明专家在思考过程中激活的脑区比新手更少(并非如大众所想的更多)。此次轻松且迅速的练习经历,也证实了这一结论。

言归正传,我究竟是如何做到的呢?

以往,我要么在连续学习数周或数月后再进行练习,要么在学完后立即练习,这两种方式皆存在问题。

推迟很久才开始练习,存在两大问题:其一,会出现理论过载的情况,即积累大量知识后再练习,往往不知从何入手;其二,许多当时的细节已然淡忘,导致练习时容易陷入困境。

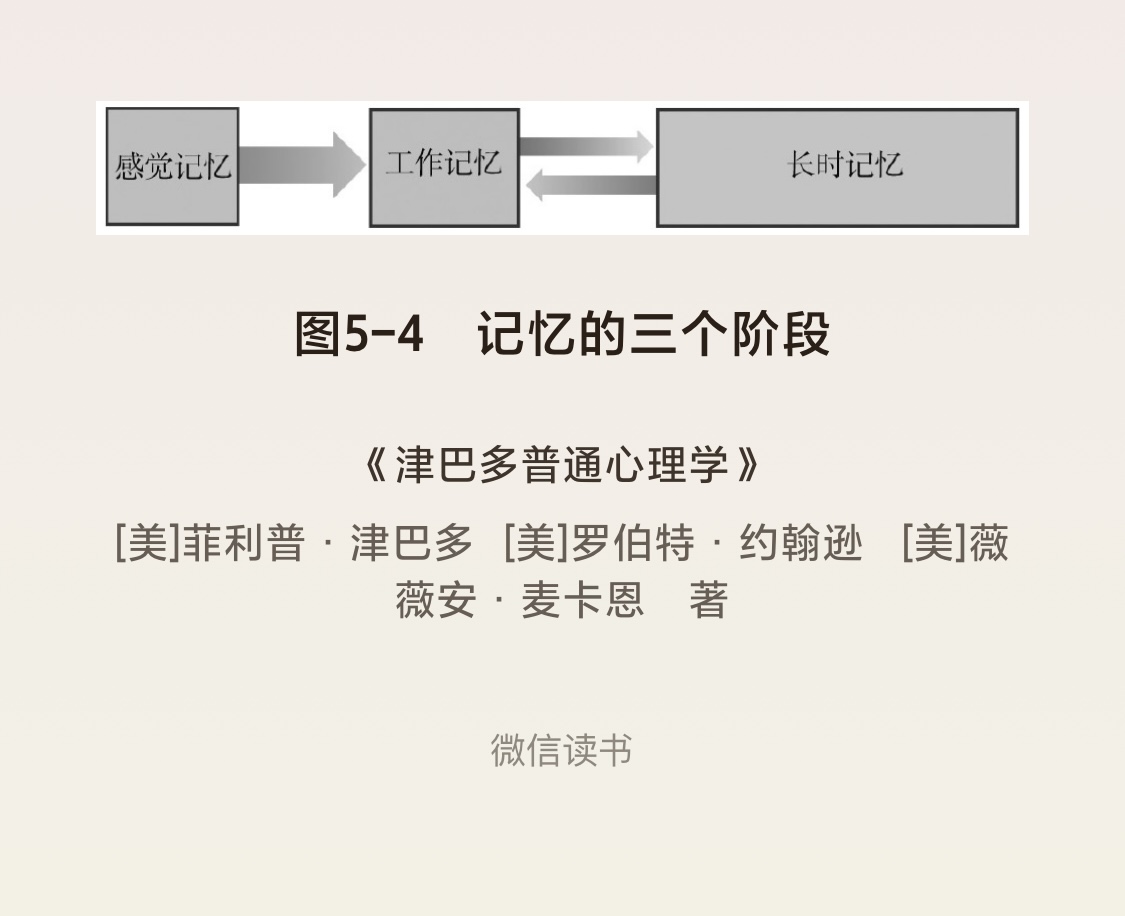

立即练习同样存在两个问题:一是部分新知识尚未转入长时记忆,调用时常常力不从心(这也是许多同学过早做题时学习困难的常见原因);二是熟悉新知识后未拉开时间间隔,致使间隔效应减弱,尽管当时掌握了,但过段时间又会生疏。

如今,我依旧秉持“思考 - 记录 - 复习 - 致用”的最小闭环学习模式,但巧妙地错开了各环节的时机。举例来说,今日学习第 N 节内容,同时复习第 N - 1 节,再练习第 N - 2 节,这便是我所提及的“延迟练习”方法。如此操作,各学习环节之间的时间间隔得以增加,“间隔效应(Spaced Effect)”显著提升,“必要难度(Desirable difficulty)”也相应增大。

在学习与练习过程中,我们始终处于思考状态。思考的本质,是将长时记忆中的相关知识提取至工作记忆,并与来自感觉记忆的新知识一同置于工作记忆中,新知识与旧知识在工作记忆里进行分析、比较和联系等操作。“延迟练习”通过增加“必要难度”,降低了从长时记忆中筛选旧知识的难度,同时借助提升“间隔效应”,加快了从长时记忆中提取旧知识的速度,从而全面提高了练习效果。

“延迟练习”的理念最早源自《东大教授教我的学习方法》一书。该书探讨的是记录笔记的时机问题,实际上这一理念可拓展至练习环节。书中建议学生晚上回家后再记录笔记,虽然这种方式学习效果颇佳,但对于许多人而言,到晚上回家时可能已遗忘大部分内容。因此,在运用这一方法时,需综合考量诸多因素。例如个人能力方面,若能力较强,可选择在听课时不做记录,待晚上回家后再进行整理;学习阶段方面,若已积累多年专业或行业的学习经验,且对学习内容较为熟悉,即便当时未记笔记,也不会遗漏太多关键信息,同样可选择晚上回家后补记。此外,时间选择并非局限于“当时”或“当晚”这两种非此即彼的二维选项。若个人能力不足或学习内容难度较大,可在 1 小时或半天后进行记录或练习;反之,若能力较强或学习内容难度较低,则可选择 1 天或 3 天后再开展记录或练习。