自学的两个大坑:认知过载和理论过载

2025 / 3 / 26

早在十年前备考心理学研究生时,我就意识到了“认知过载”的陷阱,但直至近些年才深切体会到“理论过载”的弊端。

前些天我将这些感悟分享到朋友圈,发现许多同学都有同感。于是,我决定把这些内容发布到公众号,以期提醒更多同学。

认知过载

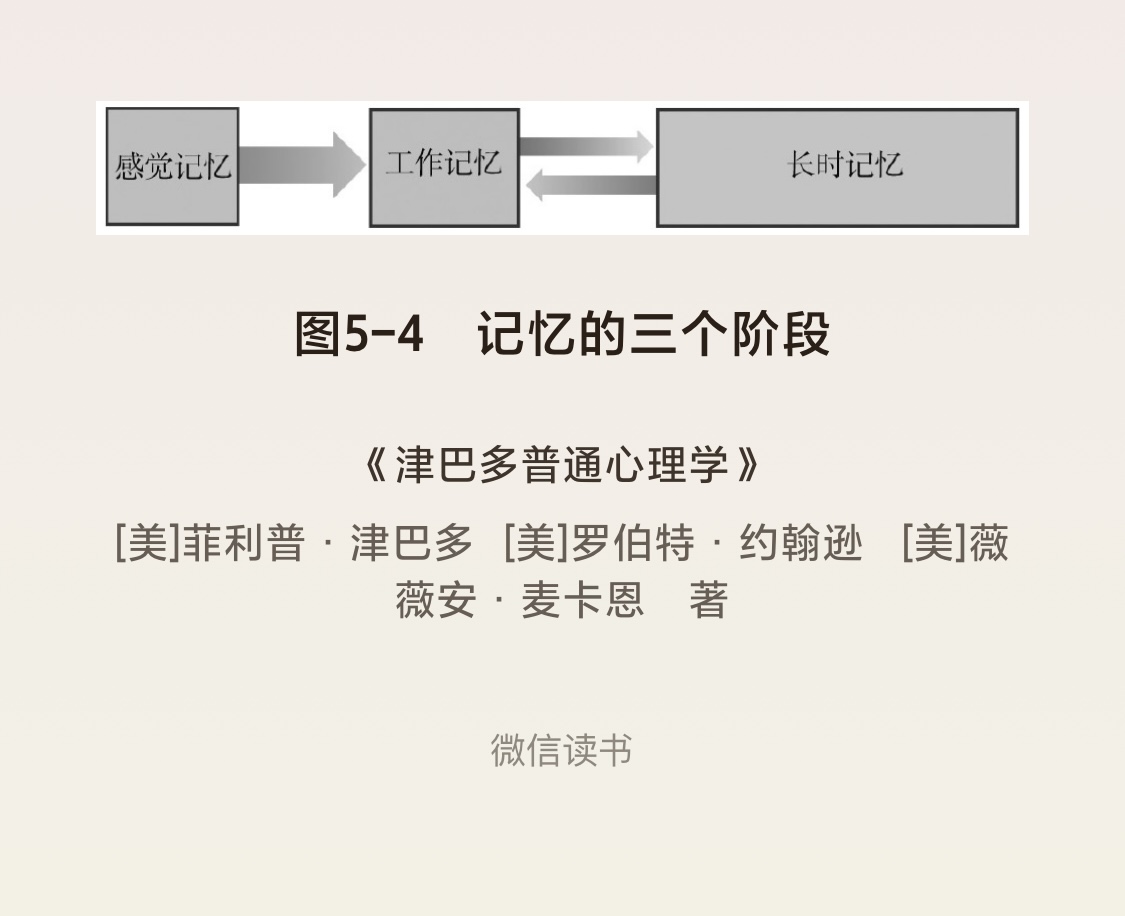

人类的记忆依据保存时长,可划分为瞬时记忆、短时记忆和长时记忆。人们在思考过程中所运用的,正是处于中间阶段的短时记忆。

“短时记忆”与“工作记忆”本质上是同一概念,前者是从保存时间的维度进行命名,而后者则是从为信息加工提供场所这一功能角度来界定。为便于阐述其功能,这里统一称之为“工作记忆”。

如下图所示,当我们进行思考时,实际上是将新信息从瞬时记忆转移至工作记忆,同时从长时记忆中提取相关知识并返回到工作记忆。新信息与旧知识在工作记忆中相互比较,这一过程即为思考。

然而,工作记忆存在保存时间短、容量有限的局限性。在未运用组块等技术的情况下,这些限制难以被突破。正是由于这些限制,才导致了认知过载现象的出现。

认知过载,是指当一次性摄入的信息量过大时,大脑将无法进行有效的思考。

在记忆层面的表现为,若卡片上承载的信息量过多,便难以记住;即便花费大量时间记住了,也极易遗忘。

在理解层面的体现为,当老师在课堂上快速讲授众多新知识点时,多数学生很快就会出现理解障碍;若换成阅读场景,当连续阅读多页、接触大量新知识后,很快就会感到头痛,难以继续阅读。

解决这一问题的方法是每次学习的量适度减少,两次学习之间预留一定的间隔时间,最好是在睡一觉后再继续学习,诸如此类。

从十年前开始我就没再掉进过“认知过载”的陷阱,也在“学习的技术”的历代课程里反复强调避免认知过载的一些学习原则,例如“相对最小化原则”“用自己的话记笔记原则”“思考记录复习致用的最小闭环原则”等。

理论过载

当我们学习了大量新知识,却缺乏应用机会,此时仍持续学习更多新知识,最终会导致精力投入巨大,但实际应用成果寥寥。

例如,许多同学在学习 Anki 课程“学习的技术(第 5 版) ”时,仅用两天时间就学完了长达 10 多个小时的课程内容。然而,学完之后,他们记住的知识甚少,能够运用的功能更是寥寥无几。

这是因为无论是功能新知还是理论新知,都需要应用的契机以及内化到长时记忆的时间。而在短短一两天内,应用机会极为有限,用于间隔效应巩固记忆的时间同样是微乎其微。因此,学习过程看似热热闹闹,最终结果却不尽如人意。

前些年,我自己也犯过类似的错误。在第一遍阅读学习科学系列 书籍时,我担心再看时可能不会再有这样的洞察,有些书甚至记录了三百多条笔记并在一周内读完了。结果, 不仅复习压力极大,最终能够运用的知识比例也极低。第二遍阅读时,虽然我意识到了问题所在,笔记数量有所减少,但仍然采用集中学习的方式,即在一两周内读完一本书并记录许多笔记。尽管结果稍有改善,但收获与付出仍然还是严重不成正比。

如今再次阅读时,我做出了一些改变。首先,在阅读时机上,我不再将读书作为一项常规任务,而是在有实际需求时才去阅读;其次,在阅读时间安排上,我不再局限于一两周内集中读完,而是按需阅读,不设定截止日期;最后,在阅读范围方面,我不再追求读完整本书,而是借助 AI 导读找到所需部分进行选读,并且不再局限于单本书籍,而是带着特定问题在微信读书的书库中进行全文搜索,挑选几本科学性较高的书籍进行主题阅读。

这样的阅读方式既能满足实际需求,又能避免时间浪费。我将调整策略后节省下来的时间用于学习专业工具,我把前者所学的知识称为“软知识”,后者所学的技能称为“硬技能”,并设定了 20/80 的模糊时间投入比例。

这便是我这些年自学过程中遇到的两大陷阱,前者侧重于学习过程中,后者侧重于应用过程中,主要都是由于应试学习的惯性和急于求成的心态所致。

希望同学们能够尽量避免,也欢迎大家在评论区分享你的看法以及自学方面的经验教训。